2025年11月17日,中国艺术人类学学会(国家一级学会)刺绣艺术专业委员会第五次年会暨数字赋能刺绣技艺传承与发展论坛在丝执(苏州)文化发展有限公司顺利召开。会议由中国艺术人类学学会、江南大学主办,中国艺术人类学学会刺绣艺术专业委员会、教育部中华优秀传统文化传承基地(江南染织)承办,丝执(苏州)文化发展有限公司、浙江理工大学数智风格与创意设计研究中心协办。中国艺术人类学学会副秘书长朱翊叶、常务理事兼刺绣艺术专委会主任李宏复,以及来自故宫博物院、成都蜀绣博物馆、苏州琴芬绣庄、江南大学、湖南师范大学、浙江理工大学、昆明理工大学等高校的专家学者,刺绣非遗传承人代表和相关企业代表等齐聚研讨,华夏文化促进会副会长常月红特邀参会,共话中国刺绣的发展现状与未来方向。本次会议由刺绣艺术专业委员会主任李宏复主持,议题围绕刺绣艺术在“学术、行业、实践”三个层面的现状挑战与数字化机遇展开具有高度学术性的讨论。

一、工作汇报:夯实基础与展望未来

研讨会首先由刺绣艺术专业委员会副主任牛犁作2025年度工作汇报。她从强基固本、学术深化、人才培养、国际传播四个方面总结了刺绣专委会在2024-2025年的主要工作成果。牛犁指出,在过去两年中,在专委会的组织与指导下,多位专家学者及行业从业者申报并获批国家、省部级多项科研项目,在高水平期刊等平台上发表了一批具有理论深度与实践价值的学术论文和观点。与此同时,专委会倾力推动中国刺绣技艺的保护传承和社会传播,各地刺绣考察、非遗课程进校园、国内外展演交流等工作卓有成效,并深入研究刺绣艺术的文化价值和符号体系,为刺绣艺术融入现代生活提供理论支撑。在2026年的工作展望中,牛犁强调将继续深化学术研究,打造品牌活动,并利用人工智能等数字技术助力构建“中国刺绣”符号体系。这一符号体系旨在提炼中国刺绣独特的纹样元素和风格特征,实现标准化、数字化的记录与传播,为新时代的刺绣传承与创新奠定基础。

二、AI数智助力:中国刺绣艺术的数字化未来

在本次研讨会的议题中,贯穿始终的一个高频词是“AI数智”,即人工智能和数字科技对中国刺绣艺术未来发展的赋能。与会专家一致认为,数字时代为中国刺绣传承与创新带来了前所未有的机遇。刺绣艺术专业委员会副主任、湖南师范大学教授孙舜尧介绍了今年获批由他主持的国家社科艺术学项目《中国刺绣针法谱系构建与数字化开发策略研究》,目前亟需对海量的刺绣工艺数据进行梳理,并利用深度学习模型(如集成各类针法数据优化开发AI模型)探索画绣合一的生成式设计工作流,持续优化智能化的刺绣设计辅助程序。提出应建立大师针法库、绣娘数据库、纹样及作品专题素材库等,将分散于各地的大师工艺、绣娘技法和传统纹样全面数字化,以新质生产力赋能中国刺绣产业焕然升级。与会的云南纳喜文化创意开发有限公司负责人樊志勇分享了她们公司的实践,她正在尝试构建基于彝族刺绣(彝绣)文化基因的AI辅助设计模型。现已收录了1200多个传统彝绣纹样作为训练素材,通过算法迭代实现纹样的智能生成与演化。设计过程中只需填入意象关键词,系统即可自动生成彝绣设计方案,设计效率有望提升30倍以上,生成图案与传统风格的匹配准确率超过90%。这些数字化探索表明,AI能够极大拓展刺绣艺术的创新空间。实践也证明,通过客观指标评估AI生成图案的质量,可以保证其纹样风格的准确性和创新性。随着刺绣图案数据库和智能设计工具的不断完善,“AI赋能刺绣”将从辅助人力走向提升创意,既让传承人从繁琐重复的劳动中解放出来专注于创意环节,也让普通设计爱好者借助智能系统生成富有中国风的刺绣图案。在保障非遗文化基因不被AI泛化稀释的前提下,数智技术有望成为传统刺绣走进当代生活的加速器。

三、学术视角:研究体系与文物保护

在“中国刺绣”的学术层面讨论中,聚焦于中国刺绣艺术自身的研究体系和文物保护。刺绣艺术专业委员会副秘书长、故宫博物院研究馆员陈杨以非物质文化遗产与物质文化遗产协同保护的研究为切入点,介绍了如何将古代刺绣藏品的保护方法融入当代教学与研究。并分享了文化遗产保护教学资源研究的相关成果和织绣类文物修复相关课程教材与教学工具研发的经验。与此同时,刺绣艺术专委会副秘书长、浙江理工大学特聘副研究员王志成提出,当下刺绣领域对材料、工艺等“物质”层面的研究已相对充分,但对其背后“非物质”的文化意涵和数据资源的挖掘还有待加强。他主张以学科交叉为导向,构建涵盖刺绣实物及其文化内涵的数智时代“物-非物”综合数据语料库。这种多学科融合的探索,将有助于破解“碎片化研究”困境,推动刺绣艺术研究范式从经验型向数据驱动型转变,使传统工艺在理论层面与现代科技对接,开启刺绣艺术保护与研究的新篇章。

四、行业视角:创新题材与传承困境

研讨会的另一个讨论维度是“中国刺绣”的行业层面,即整个刺绣领域的发展现状与共性问题。与会专家刺绣艺术专业委员会副主任、中国工艺美术大师杨德全和刺绣艺术专业委员会副主任、国家级非物质文化遗产项目(苏绣)代表性传承人姚惠芬各自发言,将目光投向当前刺绣行业在题材内容和传承机制上存在的挑战。她们指出,当下刺绣作品的题材创新不足,许多创作主题趋于雷同,同质化现象突出,削弱了各地方刺绣流派原本独具的艺术特色。与此相关的是,青年传承者的培养与能动性不足。两位专家的观点认为行业需要在内容和队伍两方面实现创新突破:一方面鼓励刺绣题材与设计的创新,避免一味复制前人作品而失去活力;另一方面要激发青年人的参与热情,通过教育和政策支持让更多有才华的年轻设计师和绣工投入刺绣事业,为非遗注入新生力量。这与国家推动非遗研培计划、加强高校非遗专业建设的方向不谋而合,唯有如此才能让古老的刺绣艺术后继有人、历久弥新。

五、实践视角:市场现状与振兴路径

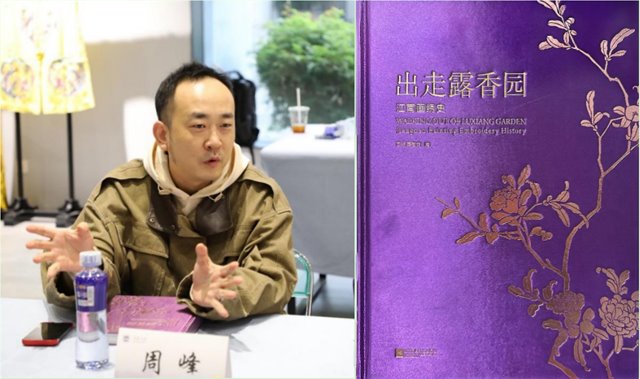

在“中国刺绣”的实践层面讨论中,企业界代表和研究者着眼于刺绣市场的现状和未来发展策略。刺绣艺术专委会副秘书长、丝执(苏州)文化发展有限公司董事长周峰以展览专著《走出露香园——江南画绣史》为引,从历史和市场角度阐述了传统刺绣产业当前面临的困境。他坦言,消费市场对刺绣产业的冲击需要辩证看待:市场环境促使行业反思与转型,企业应借此机会“梳理库存”,精炼自身的设计和工艺特色,以差异化精品重新获取消费者青睐,并向参会者赠书以示交流探讨。参会的各位专家也都指出刺绣产业中存在的结构性问题,如传统作坊缺乏品牌意识等不足导致刺绣产业链条不健全,既无法充分满足市场多层次需求,也难以有效激励绣工技师。针对这些痛点,专家们提出了“时尚融合、品牌塑造、人才培养”多项振兴思路,这些观点与当下倡导的“非遗+文创”、“非遗+旅游”等实践相契合,旨在让古老的刺绣工艺在市场经济中找到新定位,走出“小众”困境,实现社会效益和经济效益的统一。

六、总结与展望:构建刺绣符号体系,融入时代发展

专业委员会近年的发展,得到了一些兄弟学会的关注,特约嘉宾华夏文化促进会副会长常月红强调,从文化战略层面审视了技术潮流对刺绣艺术的影响,并对如何构建“中国刺绣”符号体系提出了思考。面对数字技术的冲击与机遇,我们既要拥抱AI等新技术为刺绣赋能,也要警惕过度技术化可能带来的文化异化。标准化地构建刺绣符号体系势在必行,梳理全国各大刺绣流派的代表纹样和针法,建立统一的数字编码和图谱,将代表性传承人及其作品、流派风格纳入标准体系。在这一过程中,需要兼顾代表性传承作品和非代表性民间作品的统筹编码,使符号体系既涵盖国家级非遗精粹,也包容民间丰富多彩的刺绣创作。

中国艺术人类学学会副秘书长朱翊叶博士代表学会对目前学会整体发展做了相应介绍,同时对刺绣艺术专业委员会今后工作提出了要求。他指出:“中国刺绣”作为优秀传统文化的一部分,不仅是文化自信的重要载体,更蕴含着巨大的产业价值。在新时代,要实现文化事业的繁荣与文化产业的高质量发展,在座的专家学者和从业者应当继续凝聚共识、形成合力,在未来共同致力于中国刺绣符号体系的构建和完善。

最后,本次会议审议并通过了人员职务调整的方案,拟聘任故宫博物院研究馆员陈杨担任委员会秘书长,拟聘任江南大学数字科技与创意设计学院丛天柱博士担任委员会副秘书长。并由中国艺术人类学学会常务理事兼刺绣艺术专委会主任李宏复作了总结性发言,刺绣艺术专业委员会秉持中国艺术人类学学会的指导下持续开展工作。学界、业界和传承群体在许多方面达成了共识:一是坚定文化自信,对“中国刺绣”守正创新,坚守中国刺绣艺术的同时提出新研究理念与方法论;二是加强跨界合作,产学研融合,推动高校与企业、非遗传承人与设计师深度合作,形成刺绣技艺创新和转化的良性生态;三是完善政策支持,人才为本,从教育培训、传播推广、市场扶持等方面为刺绣非遗注入持续动力。这不仅是对传统文化的整理与升华,更将为刺绣艺术的国际传播和产业发展打造坚实基础,让“针尖上的艺术”在数智时代焕发出更加璀璨的光彩。

撰稿:丛天柱

校对:牛犁

编辑:刘侗勋

审核:李宏复、陈杨